Stillstand ist nichts für mich. Jeden Tag dieselbe Spazierrunde, jedes Mal dasselbe Gericht im Restaurant, jeden Sommer nach Schweden – allein daran zu denken, verursacht mir Beklemmungen. Ich brauche Abwechslung in meinem Leben. Das Corona-Virus hat allerdings selbst für meinen Geschmack zu viel auf einmal verändert.

Tägliche Routinen wurden zum lebensgefährlichen Risiko erklärt, Abende allein auf der Couch waren plötzlich Heldentaten. Ich war gezwungen, alles loszulassen, was mir im Alltag Struktur gab. Damit tauchten weitere Fragen auf, die sehr schnell sehr existentiell wurden.

Wo und wie arbeite ich, wenn nicht von 9 bis 18 Uhr im Büro? Wenn sich nur zwei Haushalte miteinander treffen dürfen – zu wem gehöre ich? Wer vermisst mich, wenn wir uns nicht treffen können? Wen vermisse ich? Was ist wichtig, wenn alles Kopf steht und ich mir meinen Alltag neu zusammen setze? Was möchte ich wieder haben, was lasse ich zurück? Wer bin ich, wenn ich nur noch mich selbst habe?

Heute, mit einiger Zeit Abstand, kann ich sagen: 2020 und 2021 gehören zu den lehrreichsten Jahren in meinem Leben. Und zu den anstrengendsten, intensivsten.

Hier erzähle ich, wie die schlimmste Zeit in meinem Leben das Beste war, was mir passieren konnte.

1. Das tiefe Nichts meiner giftigsten Gedanken

Der 13. März 2020 (ein Freitag!) war mein letzter Arbeitstag der alten Normalität. Ab dann war ich mehrere Monate mit einer Gedankenwucht konfrontiert, die ich so noch nie erlebt hatte. Die Phasen mit den restriktivsten Regeln waren die Hölle. Ich habe geweint, geschrien und an Wände gehämmert. Meine Existenz in Frage gestellt. War wütend auf die Welt, im Krieg mit mir selbst und habe mich mit meinen mächtigsten Gedanken gegen diese neue Realität gewehrt.

Ich war wahnsinnig einsam und gleichzeitig so nah bei mir selbst wie nie zuvor, tief drin im Nichts meiner giftigsten Gedanken. Ich hatte auch nichts mehr außer mir selbst, denn ich hatte mich sehr abgeschottet. In meinem jetzigen Zustand – dachte ich – könne ich mich niemandem zumuten, da ja alle schon genug mit sich selbst zu tun hatten.

Von der Pandemie gelernt: Veränderung passiert, ob ich will oder nicht

Mein Zustand wurde erst besser, als ich aufgehört habe, mich gegen meinen Gedankenabgrund zu wehren. Ich habe mich für eine Weile diesem freien Fall hingegeben und alles aufgeschrieben, was ich an Horrorszenarien vor Augen hatte. Rückblickend kann ich nur sagen: Respekt, was mein Hirn da so produziert hat! An mir ist offensichtlich eine Drehbuchautorin für Katastrophenfilme verloren gegangen.

Irgendwann habe ich akzeptiert, dass das hier eine Zäsur ist, bei der es ein “Davor” und ein “Danach” gibt, und dass sich diese Zustände voneinander unterscheiden. Meine NLP-Ausbildung hat dabei geholfen. Und ich habe viele Stunden damit verbracht, meine furchtbarsten Gedanken und Glaubenssätze mit dem Arbeitsblatt von “The Work od Byron Katie” zu untersuchen.

Mit dem Wissen von heute würde ich meinem Ich von damals außerdem sagen: Du musst da nicht alleine durch! Aber ich hätte mir damals vermutlich nicht geglaubt.

2. Home Office: erst Notlösung, jetzt Lieblingsplatz

Meine wichtigsten Arbeitsgeräte sind mein Rechner, eine gut sortierte Dateiablage und – mein Kopf. Beste Voraussetzungen, um von überall auf der Welt zu arbeiten, trotzdem hatte ich das bis März 2020 noch nie über einen längeren Zeitraum getan.

Weltuntergang im Kopf

Die ersten Wochen zu Hause waren grauenhaft. Alles war anders, und ich habe es gehasst. Mein Rechner war nicht mehr der mit dem komfortablen Bildschirm in der Agentur, sondern mein kleiner privater Laptop. Die Daten waren alle sicher auf einem Server im Büro (eine Cloud-Ablage war zu dem Zeitpunkt so fern wie die Schäfchenwolken am Himmel!), und wir haben uns die aktuellsten Versionen per Mail hin und her geschickt.

Und vor allem war mein Kopf im Streik. Alles, was mit Arbeit zu tun hatte, war in der mentalen Prio ganz nach unten gerutscht, denn mein Gehirn war damit beschäftigt, die Welt um mich herum in die Apokalypse zu schicken.

Ein Hoch auf Schlabberhosen!

Im Sommer 2020, als sich das Leben in Berlin hauptsächlich draußen abspielte und die Corona-Zahlen gesunken waren, wollte meine Chefin, dass wir wieder regelmäßig ins Büro kommen. Und ich stellte einige für mich neue Dinge fest:

- Ich kann mich an meinem etwas schrammeligen Arbeitsplatz zu Hause viel besser konzentrieren als im in dem riesigen, schicken Büro-Loft ohne Zwischenwände.

- Ich liebe es, meine bequemste Schlabberhose beim Arbeiten zu tragen, die deutlich jenseits vom Büro-Dresscode ist (selbst in Berlin).

- Ich bin motivierter für die Hausarbeit, wenn ich immer mal wieder ein bisschen erledige und über den Tag verteilt abwasche, Wäsche aufhänge oder das Waschbecken putze. Macht meine Abende und das Wochenende entspannter.

Ich fühlte mich an meinem Arbeitsplatz zu Hause also viel wohler und war produktiver als im Büro. Wer hätte das gedacht? Ich sicher nicht, wenn du mich 2019 gefragt hättest!

Von der Pandemie gelernt: ich brauche Flexibilität

Um die für mich notwendige Flexibilität bei der Wahl des Arbeitsorts zu behalten, habe ich inzwischen die Arbeitgeberin gewechselt. In meinem neuen Job kann ich so arbeiten, wie ich am produktivsten bin: hauptsächlich von zu Hause, ab und zu Präsenztage im Büro. An diesen Tagen sind soziale Kontakte das wichtigste, das Wir-Gefühl als Team. Und an den anderen Tagen erledige ich konzentriert und motiviert von zu Hause meine Arbeit.

Ich liebe meine neuen Freiheiten im Home Office. Ich möchte keinen Job mehr, in dem Präsenz im Büro gleichgesetzt wird mit Produktivität und in dem die Arbeit zu bestimmten Zeiten am Tag zu erledigen ist. Es tut gut, mir meine Arbeit über den Tag verteilt frei einzuteilen.

3. Arbeitszeit: knapp am Burn Out vorbei

Da ich in der Pandemie meinen privaten Laptop für die Arbeit von zu Hause nutzen musste, war es schwer für mich, eine echte Grenze zwischen Job und Freizeit zu ziehen.

Ich brauchte den Laptop, um Geld zu verdienen. Und ich brauchte den Laptop ebenfalls, um mich digital mit Freund:innen zu treffen, mein Sportstudio zu besuchen, ins Kino zu gehen, etwas von der Welt zu sehen und als Lernplattform für meine NLP-Ausbildung. Jedes Mal, wenn ich eine Datei abspeichern wollte, hatte ich die One-Drive-Ablage meiner Firma vor Augen und war mental wieder beim Job.

Einheitsbrei aus Wochenenden und Werktagen

Über lange Phasen haben sich meine Wochenenden nicht wesentlich von den Werktagen unterschieden, vor allem in der dunklen Zeit des Jahres. Mein Leben war so freudvoll wie Dauerregen im November. Meine Kreativität war tot, ich hatte nicht mal mehr genug Energie für Horrorfilme im Kopf.

Ich starrte mehrere Stunden am Tag einfach an die Tapete. In meiner Arbeitszeit hatte ich ein schlechtes Gewissen, weil ich nicht produktiv war, in meiner Freizeit fühlte ich mich schlecht, denn ich hatte ja den Tag über nichts geschafft und daher kein Recht auf Feierabend.

Irgendwas musste sich ändern. Irgendwas musste ICH ändern.

Von der Pandemie gelernt: work less, play more

Zum Glück gab es noch ein paar graue Zellen in meinem Hirn, die nicht von dem Kurzschluss betroffen waren. Ihre Lösung: work less, play more. Ich reduzierte also meine Arbeitszeit auf 80 Prozent, verteilt auf vier Tage in der Woche. Was umgekehrt ein dreitägiges Wochenende bedeutete.

Beste. Entscheidung. Ever.

Alles war plötzlich leichter. An meinen Arbeitstagen schaffte ich motiviert weg, was zu tun war, an meinen freien Tage gelang es mir, komplett abzuschalten und mehr von den Dingen zu machen, die ich liebe. Auch jetzt in meiner neuen Normalität habe ich keine Sehnsucht nach einer 40-Stunden-Woche. Klar ist weniger Geld in der Kasse. Aber dafür ist mein mentales Konto nicht mehr in den Miesen.

4. Nähe und Distanz: die Mischung macht’s

In den ersten Corona-Wochen habe ich jenseits meiner zahllosen Spaziergänge und gelegentlichen Ausflügen in den Supermarkt niemanden gesehen und niemanden direkt gesprochen.

Meine Motivation: Falls ich mir dieses Virus einfange, soll es bitte bei mir bleiben. Ich dachte, ich könnte das aushalten. Ich dachte, ich müsste das aushalten – wo es doch so viele gab, die zum Beispiel aus beruflichen Gründen ihre Sozialkontakte nicht reduzieren konnten. Das war eine verdammt harte Zeit, ich weiß heute nicht mehr wirklich, warum ich mir das angetan habe.

Das erste private Treffen nach vielen Wochen Isolation war ein Abendessen bei zwei Freunden. Allein die Umarmung zur Begrüßung tat so gut. Es war der erste physische Kontakt zu anderen Menschen seit Pandemiebeginn, und ich habe fast geweint. Auch, weil mir klar wurde, wie sehr die beiden mich vermisst haben in der Zeit.

Von der Pandemie gelernt: Ohne Umarmungen gehe ich ein

Die US-amerikanische Psychotherapeutin Virginia Satir ist eine der “Mütter” vom NLP. Sie sagte: “Wir brauchen vier Umarmungen am Tag zum Überleben, acht Umarmungen am Tag zum Leben und 12 Umarmungen am Tag zum innerlichen Wachsen.” Kein Wunder, dass ich mich innerlich tot gefühlt habe komplett ohne Kontakt mit anderen Menschen.

Mir war vorher nicht klar, dass ich Menschen nicht nur aus sozialer Konvention umarme, nicht nur, weil ich ihnen zeigen will, dass ich sie mag, sondern auch, weil ich diesen physischen Kontakt brauche. Ich umarme also heute mit noch mehr Freude als vorher – aber nur, wen ich mag.

Ich hasse es, von Fremden angefasst zu werden. Komische Höflichkeitsdrücker, womöglich noch mit angedeuteten Luftküssen: nein danke. Wenn ich jemanden drücke, dann richtig. Ich finde es auch großartig, dass es nicht mehr als unhöflich gilt, ein Händeschütteln abzulehnen, sondern als hygienisch.

5. Videocalls: gemeinsam statt einsam

Einige Freundschaften haben sich in der Pandemie intensiviert. Andere Menschen habe ich aus den Augen verloren ohne die gelegentliche Begegnung bei Parties, im Park oder bei anderen organisierten Treffen. Und tatsächlich habe ich etliche Menschen neu kennengelernt in der Pandemie. Das Geheimnis heißt: Videocall.

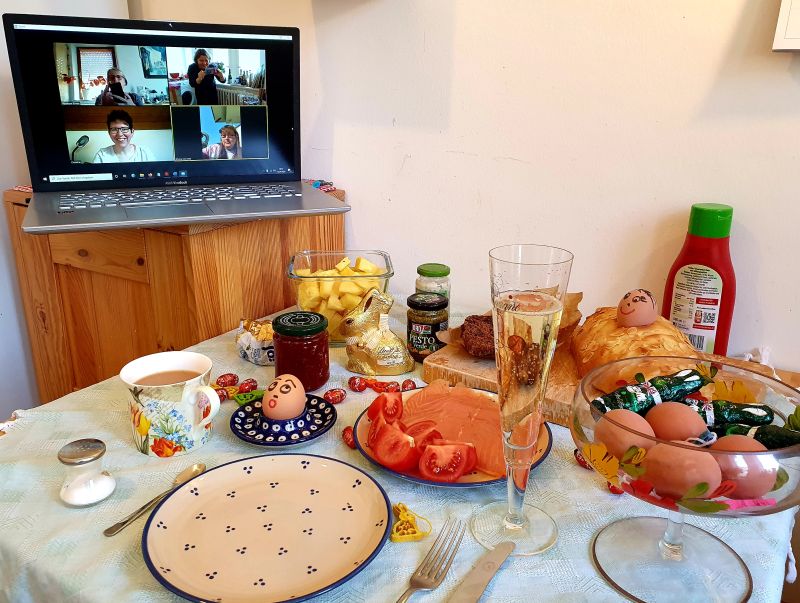

Eine Bekannte (die heute eine liebe Freundin ist) hat mitbekommen, dass sie einige Menschen kennt, die gerade wahnsinnig einsam sind. Kurzerhand hat sie sich einen zoom-Account angelegt und ein digitales Osterfrühstück veranstaltet.

Digitale Freundschaftspflege

Das Feiertagsfrühstück war als einmaliges Event geplant, aber es hat uns allen so Spaß gemacht, dass wir uns für den Sonntag danach wieder verabredet hatte. Und für den darauf folgenden. Seit fast 2,5 Jahren machen wir das jetzt so. Es folgten digitale Spieleabende und themenspezifische International Chats mit Menschen von Australien bis USA, die ebenso Sehnsucht hatten nach Abwechslung wie ich.

Und im ersten Corona-Winter haben wir einen English Film Club gegründet, weil wir alle es so vermisst haben ins Kino zu gehen und anschließend mit anderen darüber zu quatschen.

Von der Pandemie gelernt: Ich bin keine Insel

Auch wenn in mir drin ein sehr starker Wunsch nach Unabhängigkeit und Selbstständigkeit ist: ich brauche ab und zu andere Menschen, um glücklich zu sein. Mir diese Abhängigkeit einzugestehen war ein schwieriger Prozess. Nicht nur die Corona-Einsamkeit hat mir zu der Erkenntnis verholfen, sondern vor allem die NLP-Master-Ausbildung.

Ich hätte auch nie gedacht, dass mir Menschen ans Herz wachsen können, die ich nur aus Online-Meetings kenne. Und dass es nicht immer Deep Talk sein muss, damit ich mich verbunden fühle. Manchmal ist das, was ich brauche, einfach nur ein Austausch über die unspektakulären Alltäglichkeiten, die mir zeigen, wie ähnlich wir einander sind.

6. Ich habe endlich ein Zuhause

Nach Ende meines Studiums 2008 habe ich mich wild in verschiedenen Städten beworben. Dass es eine Zusage für einen Job in Berlin gab, war Zufall. Berlin war nicht meine erste Wahl. Aber ich packte trotzdem meine Sachen und verlegte meinen Lebensmittelpunkt in die deutsche Hauptstadt.

Meine Langzeit-Beziehung mit Berlin dauert jetzt schon 14 Jahre, und wir hatten viele Höhen und Tiefen. Mehrere Male war ich kurz davor, der Stadt den Laufpass zu geben. Mehrfach hatte ich vor, Berlin für Hamburg zu verlassen. Oder eine Affäre mit Kölle am Rhing einzugehen. Oder zurück zu meiner Jugendliebe in die entschleunigte norddeutsche Tiefebene zu ziehen. Denn vor allem die Menschenmassen in Berlin gehen mir seit Beginn an mächtig auf den Zeiger.

Corona schrumpft meine Welt

Irgendwie ist es aber doch das dicke B an der Spree geblieben. Und jetzt tackerte mich dieses Virus hier fest. Meine Welt verkleinerte sich. Ich hielt mich die meiste Zeit des Tages in meiner Wohnung auf (und nicht im Büro, in der U-Bahn, in Cafés oder bei Freund:innen), und statt aufregender Kurztrips nach London gab es ausgedehnte Spaziergänge durch Kleingärten, Parks und Wohngebiete.

Dabei passierte etwas Erstaunliches: Ich fing an, Berlin wirklich zu mögen. Keine Ahnung, wieso. Vielleicht war ich einfach nur veränderungsmüde und wollte Frieden schließen mit einer der wenigen Konstanten in meinem Leben. Ich habe mir 2021 innerlich die Erlaubnis gegeben, mich in Berlin zu Hause zu fühlen.

Von der Pandemie gelernt: Berlin ist Heimat

Es ist immer noch nicht die große Liebe zwischen mir und Berlin. Aber das macht nichts. Ich habe mich mit meiner Zweck-Ehe mit Berlin arrangiert, und unsere Beziehung funktioniert ziemlich gut. Ich bleibe allerdings vor allem wegen unserer Kinder: Ich mag, was ich mir hier in Berlin und mit Berlin aufgebaut habe. Ich mag meine Freund:innen, meine Freizeit, meine Wohnung, meine Möglichkeiten, mein Leben in Berlin.

Berlin ist Heimat.

7. Wer ich heute bin

Das bleibt eine große Frage. Ich bin heute auf jeden Fall dichter dran an mir selbst als vor der Pandemie.

Heute weiß ich über mich: Ich bin eine Home-Office-Liebhaberin, eine Jogginghosen-Arbeiterin, eine hochmotivierte Teilzeit-Angestellte, eine potentielle Katastrophenfilm-Drehbuchautorin, eine Umarmungs-Abhängige, ein Rudeltier (und keine Insel), eine Videocall-Freundin und: ich bin eine Berlinerin.

Vor allem aber bin ich trotz Pandemie Veränderungs-Fan geblieben. Bleibt alles anders, wusste schon Grönemeyer.

Monster verkriechen sich, die Schätze gehoben

Du steigst nach unten, du fällst nach oben

Ohne Netz, dein Placebo bist du

Du kannst nur gewinnen

Genug ist zu wenig, oder es wird so wie es war

Stillstand ist der Tod, geh voran, bleibt alles anders

Der erste Stein fehlt in der Mauer

Der Durchbruch ist nah

Liebe Djuke.

Toll, dass du uns an deinem Prozess teilhaben lässt. 🤗 Das macht so Mut.

Du schilderst einen Prozess, von “aua zu wow”.

Schmerz und Wachstum liegt nahe zusammen. Dass sieht man in deiner Geschichte. Danke.

Liebe Gaby, von “aua zu wow” trifft’s perfekt 🙂

Sehr cooler Blogartikel, spannend , dass du die pandemischen Begleiterscheinungen für dein Leben so tief reingehend herausgearbeitet hast und vor allen Dingen neue schöne Erlebnisse vor allen Dingen virtueller Art privat in dein Leben gelassen hast und dich selber ständig weiterentwickelt hast. Richtig cool!

Danke für dein Feedback, Hildegard! Rückblickend finde ich das auch spannend. Währenddessen vor allem anstrengend…